トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録

トップ > さいたま寺子屋サロンの記録 > 記録掲載日:2013年4月27日

お題「コーヒー屋は定年後の“憂さ晴し“になったか」

会 場 : 生活クラブ本部談話室

話し手 : 谷口 正さん

(元コーヒー屋シュッツ・スタッフ 65歳)

1.はじめに

大人の学校事務局からお題を「“憂さ晴し“ではなく、”楽しみ“にしたらどうか」との提案がありましたが、自分の気持ちとしては、やはり“憂さ晴し“がぴったりするのです。

もちろんこれは個人的な感想であり、団体としての「コーヒー屋シュッツ」の総括ではありません。念のため。

2.コーヒー屋を始めたのは

コーヒー屋を始めた主たる理由は、定年後の「“憂さ“を晴らす」ため集中できるものを見つける必要があったからです。゛憂さ”とは、定年前後に大きな病気をしたり、9−5時の仕事がない、50年やってきた合唱をやめたことなどで、悶々とした日々になることを恐れたからです。

広井良典氏(千葉大学。科学哲学専攻)は、「定常型社会」(岩波新書) という著書の中で、各ライフ・ステージの役割について、以下のように述べられています。

- 大人=労働+生殖(遊)

- 子供=遊+学

- 老人=遊(労働)+教

私は子育てをしませんでしたので、大人ステージでも結構「遊」というか自分の好きな合唱をして、かなり遊んだなと感じていましたので、老人ステージになった今は、「遊」で”憂さ晴らし”をするのではなく、「労働」で行うのがいいのではないかと思いました。

なぜコーヒーだったのかというと、好きだったからであり、この味だという確信があったからでしょうか。

小学生の頃、親がアメリカ輸入の缶入りレギュラーコーヒーを飲んでいました。その匂いが好きでたまりませんでした。学生時代(1960年代後半)立ち寄り先にコーヒーのおいしい喫茶店を決めていました。ガールフレンドができる度に、「将来喫茶店を開いたら、君をウエイトレスで雇ってあげる」と言ったりしていました。

1970年代半ば、就職で上京しましたが、雑誌の記事で山谷の自家焙煎「コーヒー屋バッハ」を知りました。今まで飲んでいたのと全然違うコーヒーでショックでした。オクターブがきちんとあったハーモニーを聞いたような、味と香りがまっすぐ立ち上るような感動でした。これが本当のコーヒーなんだと直感しました。今まで飲んでいたコーヒーは、単なる苦いだけと焦げ臭がほとんどだったのです。

以来、30年以上バッハに通い、なぜバッハのコーヒーがそのような味と香りになるのか、そのわけを少しづつ教わりました。バッハのコーヒーを飲み続けることで、「正しい」コーヒーの味、香りを体で覚えました。

3.「正しい」コーヒーとは

コーヒーが美味しいかどうかは、人それぞれの感じ方ですから定義のしようがありません。しかし「正しい」コーヒーならある程度定義づけられます。ひとつは、コーヒーは農産物ですから虫が食ったり、未成熟であったり、カビが生えたり、発酵したりします。そのような豆は取り除かないと、胸焼けを起こしたり、胃が痛くなったりします。ハンドピックでそのような欠点豆は一粒づつ取り除きます。

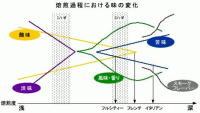

もうひとつは、コーヒーの風味・香りを充分引き出せる焙煎が施されることです。コーヒー豆は焙煎すると2度ハゼます。コーヒーの風味・香りが現れてくるのは2ハゼが始まってからです。2ハゼがしっかり進むよう、釜の中のすべての豆に均等に熱が伝わり、燻り臭などつかぬよう適正な排気が必要です。

以上二つが「正しい」コーヒーの基本です。4.なぜワーカーズにしたか

憂さを晴らすに足るものであること(それなりに一所懸命になれること)のためには、何らかの社会的意味ある活動にすることが必要です。そのために経営を持ち、製造販売を通じて継続的に世の中にアピールできる構造を作ることが求められました。

ワーカーズにした意味は、経営を持つには一人ではできないことが一つ。これまでのようにフルタイムでは働きたくない、労働時間は週に2-3日にしたい。またお店で提供するケーキなどを作る技術や内装を整える感性などを自分は持っていませんでしたし、お客もいろんな方がいて相性の問題もあるので、対応が多様な人でできたほうが良い、などということがあります。しかし何よりも人を雇えるほどの売り上げが見込めませんでしたし、そのリスクを複数で分かち合う形が必要でした。

ワーカーズ設立の趣意は以下のようなことでした。

- 「コーヒーは生鮮品」という考え方で焙煎されたコーヒーを提供し、家庭に普及させる。

- 「コーヒー屋づくり」で人づくり・まちづくり。

- 協同事業の可能性の追求。

- 生産の場との顔が見える関係づくり。

- Cafeの運営

5.実際の経営

「コーヒー屋シュッツ」の当初2年半は通販のみで運営しておりました。 畑の中の一軒家を借りて、台所に焙煎機を置いて、風呂場から煙突を出していました。

ホームページを生活クラブ組合員のご主人に作っていただき、通信販売ができるようになりました。

生活クラブの展示会にも出展させていただき、シュッツの豆をアピールしました。

しかし、なかなか広がりが持てませんでした。また通販客の中から「お店はないのか」との問い合わせもあり、店を持つことを決定しました。お店が持てたことで、より広くシュッツのアピールができるようになりました。

完成した店のその内部

人気のあったニュ-ヨークチーズケーキと、フードニューのケーク・サレ

店での多様な活動

お店をもてたことで多様な活動を行うことができ、客層が広がり、客数も増えました。特に豆買い客が増えたことは、シュッツのコーヒーが家庭でも飲まれることを目標としていたので嬉しいことでした。しかし一方で通販客は毎年目に見えて減ってゆき、全体としての売り上げは毎年微増にとどまりました。

お店を持って4年という段階で閉めてしまうのは残念です。お店での売り上げは増えていたので、10年目くらいには事業的にもいいところまで行けたのではないかと思っています。

短い期間でしたが、協同経営成功に必要なこととして、以下のように感じています。

- 相当の長い時間をかける(資金の集まり具合、情報の集まり具合による)、

- 多くの人とその広がりを絶えず求める(スタッフ・顧客、経験、サポート、など)、

- 意思一致と実践。

6.コーヒー屋で゛憂さ“は晴らせたか

一時的に“憂さ”を忘れることはできましたが、「何もかもいずれ“無”になるのだ」という気持ちからは抜け出せません。スピリチュアルな表現で、ちょっと誤解を生む表現かもしれませんが、自分の「たましいが帰っていく場所」を見いだせない、ということでしょうか。それはどこにあるのか、を探さなければと感じるようになりました。 そのヒントとして、冒頭お話した広井良典氏は「ケアを問いなおす」(ちくま新書) という著書で、次のような作品を紹介しています。映画や物語です。

- 「バウンティフルへの旅」(1985)

- 「トムは真夜中の庭で」(1958)

- 「フィールド・オブ・ドリームス」(1990)

- 「異人たちとの夏」(1988)

これらの作品は偶然にも私も全て触れたもので、自分のフィーリングにぴったりきたものばかりでした。

これらの作品では、すでに死んだ人との交流で共有したもの、もしくは死にいく人が求めるものを、(エンタテインメントとして、万人が感じられる“なつかしさ”に包みこみながら)表現しているのではないかと思います。

ではそのものの本質は何なのか。「なつかしさ」だけではないと思いますが、広井氏はそれを、「直線的時間」ではなく、「深層の時間」と書いておられます。

「直線的時間」とは日常生活で使っている、秒針と秒針のあいだの距離のことです。この時間はどんどん過ぎ去ります。そのあいだにどれだけ多くのことができるか、その効率性が問われたりします。

「深層の時間」とは、時間が地層のように重なっているイメージです。映画では、現在に生きている主人公だけに実感される過去の時間が現れます。映画で見ると「深層の時間」がわかったような気になりますが、自分の実感ではそれはどういうことかと問われると、とたんに曖昧になります。

時間が地層のように重なっているとすると、それは例えば100光年先の星の光を現在の我々が見ているようなことなのか、あるいは考古学で発掘調査をして過去の遺物を探し当てたようなことか、はたまた「個体発生は系統発生を繰り返す」という細胞の「記憶」、遺伝情報のようなことなのか。広井氏の見解を読んでいますと、それは映画で見るように2-3代前のことではなく、それこそ人類発生以来の積み重ねのようでもあります。

私はそれがどのようなものかを実感したい、自分の言葉で分かりたいと思っています。広井氏はそこに至るためには、その通路を案内してくれるケア者が必要だということです。映画ではそのケア者は死んだ人たち、死に行く人たちでした。さて私を案内してくれる人は誰なのか、どこにいるのか。残された人生のうちにその人を探し出せるといいのですが。

(お話後の感想をいくつか)

- シュッツがなくなったのも知らなかった。自分がこれからどうしたいのかを探すということの、気づきのチャンスをいただいたかな。

- どういう話になるのかなと思っていました。もっとわかりやすい話かなとか。むつかしいところで終わりましたね。無になるからいいじゃないとも思う。なぜそんなに深く考え込むのかな。人それぞれですね。日々の暮らしに真実があって、そこを一所懸命やるのも一つかな。

- 子供とも夫ともどうしても気持ちが分かり合えない。父も母もなくなりましたが、生きているときはなかなかわかり合えなくて、失ってみて初めてわかるじゃないんですが、生きているうちにわかり合えるのはむつかしい。でもそれが人生さ、とも思う。

- なかなか無にはなれない自分かな。

- まさかこんな話とは思わなかったが、定年になって「定年ってなんだろう」と思うようになった。仕事をやめれば定年なんだけど、やりたいことがなくなってしまうということでもない。極端に区切りをつけなくてはならないことがプレッシャーになるのでは。まる1年一切の関わりなしに暮らしてみましたが、イライラすることもあります。いろいろ面白いこともあります。あまり深刻に考えることもないんではないかな。

- 定年で一旦退職、再雇用で同じ会社で同じ仕事をしている。部下はいなくて、給料は大幅ダウンだが、ストレスのない生活を送っていて、今が一番いい。余計なこと考えない。自分の10代は今の谷口氏に近いかも。10代が一番大変だった。

- うちの夫は退職した時、とても悶えていました。みんなそうなんだなと思いました。でも大丈夫、みんなソフトランディングするから。

<スタッフ>

テープおこし:谷口正

HTML制作:山野井美代

|

お問い合わせ: NPO「大人の学校」 住 所: さいたま市南区別所5-1-11 TEL/FAX: 048-866-9466 Eメール: otonano-gakkou@cure.ocn.ne.jp |

[制作] NPO(特定非営利活動法人) 大人の学校